はじめに

補助金や助成金で設備などを導入したときに、圧縮記帳により、資金繰り対策を行うことができます。

例えば、「ものづくり補助金」で設備導入を行うと、圧縮記帳が可能です。

どうしても、補助金・助成金というと、「お金をもらう」ということに着目しがちですが、同時に資金繰りも重要になります。

特に、圧縮記帳については、あまり知られていないのではと思い、説明したいと思います。

圧縮記帳

補助金・助成金を受給した場合に、損益計算書では、一般的に特別利益などに計上することになるかと思います。

ただ、このままでは補助金・助成金分、利益が大きくなり、支払う税金も増えることになります。

このようなことを避けるために、利用可能なものが「圧縮記帳」になります。

圧縮記帳を行うことで、損益計算書においては、受給した補助金・助成金を利益に計上しなくてもよく、補助金・助成金により取得した資産を減額することになります。

これにより、税金の後払いを行うことが可能となり、資金繰り対策に使うことができます。

なお、すべての補助金・助成金で使えるわけではなく、補助金・助成金によって異なるので、注意してください。

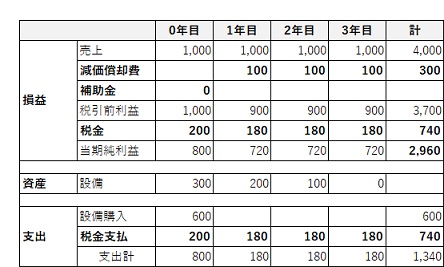

数値例

言葉だけではイメージがつきにくいとも思いますので、数値例で考えましょう。

毎年売上が1,000万円あり、費用としては減価償却費のみの企業があるとします(税率は20%)。

この企業は、補助金300万円をもらい、600万円の設備投資をしたとしましょう(耐用年数は3年)。

通常

通常、この企業の毎年の損益・資産・支出額は、次のようになります。

(0年目)(設備投資の年)

設備投資の年には当然ながら、減価償却費はなく、補助金でもらった300万円があるので、税金は260万円発生します。

資産としては、この設備の600万円が計上されます。

支出としては、設備投資の年は設備投資代600万円に税金支払260万円を加えた860万円となります。

(1年目以降)

設備投資後の1年目からは、毎年200万円の減価償却費がかかり、税金としては160万円発生しています。

資産としては、減価償却費分が減額されていき、資金としては、毎年税金160万円の支出となります。

圧縮記帳

次に、圧縮記帳の場合を見ましょう。

(0年目)(設備投資の年)

圧縮記帳を行うので、通常の場合とは異なり、補助金は利益として発生していません。このため、税金は200万円になります。

資産としては、圧縮記帳により、補助金300万円分の減額するので、300万円を計上します。

支出については、設備購入600万円と税金200万円で800万円の支払いとなります。

(1年目以降)

損益については、圧縮記帳により減額された資産をベースに減価償却費が計算されるので、毎年100万円の減価償却費となり、税金は180万円となります。

資産としては、減価償却費分の100万円が毎年、減少していきます。

支出については、税金分の180万円を毎年支払うことになります。

ポイント

上記のように比較してみましたが、ポイントは、次の通りです。

・「通常」「圧縮記帳」それぞれの「計」の欄を見たら分かりますが、全く同じです。

つまり、どちらの方法でも、税金の支払いは変わりません。

・ただ、それぞれの税金欄を見ると、0年目では通常のほうが大きいのですが、それ以降は圧縮記帳のほうが大きくなります。

圧縮記帳により、税金の後払いができていることが分かります。

・税金の後払いにより、支出は圧縮記帳のほうが、設備投資の0年目では少なく、それ以降は大きくなっています。

これらのことから、圧縮記帳とは、税金を後払いできる制度であり、圧縮記帳を適用した年の支出が少なくなり、資金繰りが楽になるというものです。

まとめ

圧縮記帳については、税務会計上は、一般的に出てくる話ですが、あまり知られていないのではないでしょうか。

ただ、1つの資金繰り対策として、検討してもいい制度ではないかと思います。

(なお、同様な効果を有するものとして、特別償却というものもあります。知りたい方は「減価償却費における特別償却について」を参考にしてください)

コメント