はじめに

一般的に、商品の価格が上がるほど、需要(売上)は減り、価格が下がると、需要(売上)は増えると考えられています。

しかし、必ずしもそれが成り立っている保証はありません。

このときの1つの仮説として、「グーテンベルク仮説」というものがあります。

グーテンベルク仮説

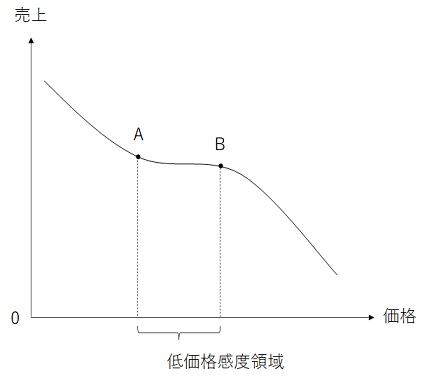

縦軸に売上(需要)、横軸に価格をとったとき、グーテンベルク仮説は、売上(需要)と価格の関係について、次のような曲線になるというものです。

確かに、価格が上がるほど、売上(需要)は上がり、価格が下がると、売上(需要)は下がる形になっていますが、その途中で、平行な状態になっています。

図で言えば、点Aから点Bの間が平行になっており、価格が変わっても売上があまり変化しない「低価格感度領域」があるというものです。

そして、企業にとっては、この領域では価格を変えても売上はあまり変化しないので、点Aではなく、点Bで価格を設定したほうがよいことになります。

ポイント

あくまでも仮説であり、これが様々な商品に成立しているとは言えません。

ただ、消費者行動を考えたとき、納得がいく部分があります。

1つは、消費者がある商品について、「価格は大体こんなもんだ」という内的参照価格があれば、多少、価格が変わっても、需要は変化しないでしょう。

例えば、ねぎが80円になろうが、85円になろうが、需要は大きくは変わらないと考えられます。

2つは、人間の知覚の問題です。内的参照価格に近い部分もありますが、人間は一定以上の変化がないと、変化は知覚されないという話があります。物によって違うでしょうが、一般的には1.2がその知覚のポイントになります。

例えば、100円の商品が値上げされたとき、120円以上になったら、値上げがなされたと認識できますが、それ以下の110円などならば、値上げは認識されにくいということです。

3つは、スイッチングコストです。多少、値段が変わっても、他の商品に変更したりするには、コストがかかるため、行動変容が起こらないというものです。

最後に

いずれにせよ、幅はあるでしょうが、商品によっては、このグーテンベルク仮説は成り立つこともあり、重要な仮説だと思います。

なお、このグーテンベルク仮説について、ミクロ経済学などを学んだ方は、「屈折需要曲線」を想起された方もいるかもしれません。

グラフの形状としては、屈折需要曲線と非常に似た形になっていますが、グーテンベルク仮説は消費者行動をベースに、屈折需要曲線は企業行動をベースにしている点で、異なっているので、注意してください。

参考

上田隆穂『利益を最大化する 価格決定戦略』

上田隆穂・竹内俊子・山中寛子「乳製品における消費者の低価格感度領域に関する考察」

コメント